磨糕点 广莲申、泸溪河等糕点品牌:名字、logo 和网红城市系列的魅力

比如《广连神》,第一个繁体字“广”,就展现了民国风情和老上海的激动回忆。

“泸溪河”三个字太有诗意了,可以作为古装剧男主角的名字了。吃货们不禁对他的糕点更加好奇了——什么样的糕点店能有这样的名字?

第二是标志,或是威风凛凛的猛虎,字里行间充满草书的韵味;或是身着古装的仕女,温婉端庄;或是采用红+蓝+白的经典配色,包装美感丝毫不逊于大牌鞋服品牌的联名。

在进入其他城市的时候,我们也会有针对性的推出网红城市系列。

比如北京的沫沫点心局就打出“北京有好戏看,等着瞧吧~”的招牌,推出冰糖葫芦麻糬和京剧脸谱饼;深圳的虎头局也很贴心,打出“来了就是深圳人”的口号,直击新深圳人的命脉。

为了成为城市热门打卡点,点心店付出了不少努力。为了在游客的随手拍照中受欢迎,点心店从店面设计到糕点包装袋都运用了不少复古元素,比如红蓝霓虹灯、极简主义的 Instagram 风格,这些都受到一些书评专家的称赞。

他们不仅有类似的营销策略,而且菜单也类似。

产品涵盖“酥”“饼”“糕”各种组合,如红茶桃酥、南瓜酥、枣泥酥、宫廷糕、千层麻花、牛舌饼、蟹黄米饼、绿豆糕……

各式白玉卷雅致(虽然白玉卷是日式风格),老婆饼俗气,飞蝶饼随意,肉质叉烧饼可爱,薄薄的芝麻酥、花心玫瑰饼很养眼。新中式糕点店为了吸引人,也在命名上花了不少功夫。

“万物皆可为麻糬”——陌陌点心局有鲜奶咖啡麻糬、鲜奶葡萄麻糬、彩虹蛋爆浆麻糬、QQ麻糬蛋糕、冰淇淋麻糬等,而虎头局则有一口幸福麻糬、双层麻糬葡挞、拉丝麻糬葡挞、黄油葡萄Q弹麻糬……看完菜单,你几乎认不出“麻糬”二字。

△ 从包装到产品,中式糕点店都是连在一起的

以上这些都不是大问题,很多吃货都对饥饿营销提出抗议,称去领一个糕点还要拿号,这是不可理解、无能的行为。

现场明明有100个人,我统计数字的时候是500,难道店里下了订单才开始种小麦磨面粉吗???

但尚流君在意的,却是吃货们无法妥协的底线。如果部分产品反馈过甜过油可以归咎于个人口味不同,但柜台的蛋挞却出现塌陷、蛋糊开裂,或是口感不稳定等品控问题,在等了几个小时之后,难免让人感慨——

好吧,我又被征收了智商税。

中国地域辽阔,民族众多,美食优势明显,品种繁多,地域特色鲜明,主要有京味、津味、苏味、粤味、潮味、宁波味、沪味、川味、扬味、滇味、闽味等几大类。

而且中国传统糕点有着几千年的历史,唐代以前多以蒸制的糯米、黄米饭为主,到了唐代,出现了很多油炸小吃,在今天的很多糕点中,依然可以看到唐代油炸糕点的影响。

在中国饮食文化中,如果说米饭、面条、饺子等主食代表着一日三餐的话,那么,各式各样的面点则是日常用餐中的小情趣、盛大节日中的仪式感,更是中国人独有的人际关系的积淀。

相较于西方糕点普遍采用“烤”和“煎”两种制作技艺而言,传统中式糕点不仅具有蒸、煮、烘、煎、烤、炸等多种加工技艺,而且还具有更多的讲究——不同的时令、节气对应着不同的糕点,因此中式糕点中常常蕴含着结合历史、风俗的典故和用法。

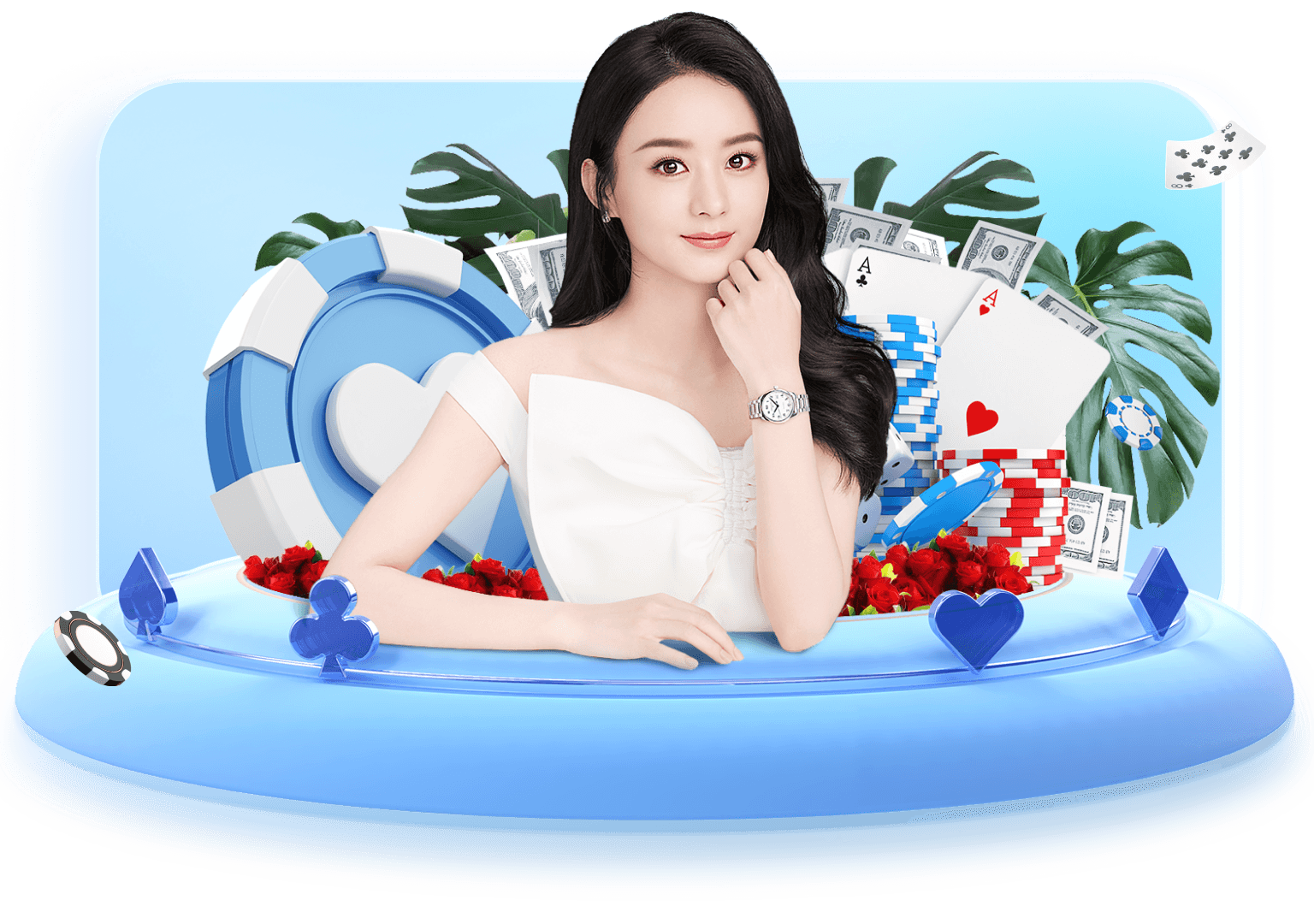

《红楼梦》中最著名的糕点,自然是补脾胃的山药糕,还有大观园八月新蒸的桂花糖栗子面糕,还有蟹宴上给凤姐带的菱角面糕,都是十分应景的。

文人也喜欢用文字再现吃传统糕点的情景感。汪曾祺笔下的鱼麦粑粑,味道微咸,又有新鱼麦的香味,一看就很美味。他还加上苗家姑娘叫卖的声音,听上去很动听,让读者觉得味道更佳。

但对于这些我们记忆里的传统糕点,已经很少有人像网红糕点店一样早起排队,即便在节日里见到,也是吃上几口就放下,毕竟还不够时尚。

西式烘焙进入中国市场后,对传统糕点产生了巨大的冲击,糕点师们也因此尝试吸取西式糕点的精髓,创造出适合年轻人口味的新型中式糕点。

或者是“西料中式”,比如用明末清初传入中国的菠萝做成凤梨酥;或者是“中西结合”,做成巧克力月饼。

事实上,传统点心早已“内卷化”,然而当糕点行业在网红奶茶的启发下,也推出了紧跟时代潮流、传承传统中式糕点精髓、再创作的“新中式”理念时,资本的疯狂涌入,让这条赛道变得更加“内卷化”。

然而,在网红经济的竞争中,这些新兴的民族糕点品牌也出现了严重的同质化现象。

各家点心店里的“新中式糕点”,如绿豆糕、鲜花饼、桃酥等,都成了“店中珍品”。

店里的镇店之宝主要是各式蛋挞、虎皮卷饼、酥脆泡芙和各种新口味的麻糬。

至于味道,就算盲品,可能也分辨不出什么差别。博主们的评论都很有创意,让人难以置信,他们是不是收了钱。

大概没有人能够说清楚,新式中式糕点到底有何新意。

更糟糕的是,这一代年轻人很快就厌倦了旧的事物,热爱新的事物,甚至连肯德基都跟不上推出新产品的速度。

要知道,上一波风靡的中式点心当属包师傅的紫菜肉松饺子,但是由于各种假冒、盗版的现象,它很快就过时了。

因此,尚流君只希望“新中式”不要在营销上做过多的纠结,更多的聚焦在美食本身这个核心上。

让美食更名副其实!