(蒙古记忆)无染先生的斋室:张雨生槐屋

怀武

槐屋是教我画画的老师段无染先生客厅的名字。 文人墨客总要给自己的居所起一个雅致的名字。 画家方面,明末首创山水画南北派之人的董其昌,下令将自己的住所称为“画禅室”。 民国时期,陈大师曾称自己的工作室为“怀堂”。 乌然先生的客厅既不是精致的宅邸,也不是亭台楼阁。 只不过是20世纪50年代工人新村的两栋平房,每间的面积只有123平方米。 这种平房看起来像军营,但不是美式或英式风格,而是仿苏联风格。 如今,在西南楼新村十二区的原址上,建起一座名为教师村或白云里的建筑。 但当时,那里居住着无数平民。 乌然先生家门前有一棵老槐树。 它的树冠高过屋檐,但枝干稀疏,树叶婆娑,令人浮想联翩。 大概正因为如此,老公的房间才有了这个有趣的名字。

说是工作室或者书房,也是丈夫的卧室和客厅。 是一座通道式四合院,门旁有南北两间。 新村的房子都是一个模子,每间房子的南侧有一门一窗。 穿过大厅,一排约有十间,两端各有一门。 东门旁边的房间里,住着主人的夫人、师兄守德、师妹秀华和不到十岁的师弟守洪。

两个房间是相连的,先生住在另一个房间。 西边有一堵墙,堆满了书,一直到对面的半墙。 书籍无处不在,但并不令人眼花缭乱。 书架是开着的,外面没有玻璃门。 冬天,室内生火时,会在外墙上挂报纸,防止灰烬侵入。 我已经记不起书单了。 我只记得王允武主编、商务印书馆出版的平装本《万有文库》和《资治通鉴》大约有两套。 书架前摆放着两把藤椅。 “槐五”酒楼的横幅是宁福成隶书。 呈方形,直立,悬于门楣之上。 屋内另有横框,曾框陈祥龙行书《岳阳楼记》,以及岳阳楼先生的画作。 规模虽小,却有“蒸云梦幻湖,震动岳阳城”的气势。 窗户旁边有一张简单的书桌或画桌。 画案台西侧上方的画框内,是宾洪老的画作。 东墙上是悬挂字画的地方。 现代女子的衣着要常新,文人书房里的字画要经常更换。 悬挂的字画中有曾先生的早期作品《临摹世熙大师《报恩寺图》》。 陈祥龙家里挂的藏品已经更换过很多次了。 祥龙是一个贵族世家的儿子,拥有一个非常富有的家庭。 墙上还挂着刘子玖的《仿公板千》山水画卷和元代《藏佛图》画框。 墙上时不时还挂着少年寿红大胆又充满童趣的作品供游人欣赏。 寿洪虽然年轻,却是个怪人。 每当有来客赞叹“小凤凰的声音比老凤凰还清亮”、“小凤凰厉害”时,这位先生的嘴角就会浮现出微笑。 东侧向内,有一张铁床,丈夫读书、写字、休息、睡觉的地方。

床边的墙上有一个小相框,里面有一封信。 是老人写给陈树同先生的。 李一峰先生在《和平与散丹——段无染先生的人格、文心、绘画初探》一文中说:无染先生“在金谷居住期间,经黄宾虹书信介绍认识陈叔同”当时他是全国政协委员,他非常看重段先生的学识和人品,两人的关系直到文化大革命才结束。 陈叔同应该是陈叔同。 陈叔老是清末翰林学士、文革时期原全国人大副委员长。 陈树老传达的信息拯救了钱学森这个能抵挡美军五个师的男人,让这位伟大的科学家从美国安全返回大陆。 然而,他的这封信却无力拯救一个在文革中受委屈、受委屈的无能为力的学者。

段石先生,字无染,1914年出生于安徽萧县。16岁考入刘海粟创办的上海美术学院西画系,专攻油画。 22岁时,经介绍认识张伯英先生、谢国桢先生,到北京宾洪先生的家中红路读书。 为了节省温饱,1951年,他带着妻子和年幼的孩子从南京来到天津,投奔大嫂谢国振刚勋爵居住。 谢纲柱是著名历史学家。 他研究最深的是南明史。 当时他在南开大学工作。 不料,当乌然先生抵达天津时,谢刚大师已被调往北京。 乌然先生随后隐居金门,并成为金谷中学的一名语文教师。 金谷中学前身为工商高中,人才辈出,现已更名为实验中学。 六十中学、师大附中、东风大学附属中学、坪山路中学都是这所学校使用的名称。

我第一次走进槐花阁是在1963年秋冬的一个晚上。 带我去的人是我的同学孙建平。 那一年,我读初二,他读初三。 我只是一个十四岁的无知少年。 但由于他对绘画的热爱,他已经知道黄宾虹是中国近代伟大的大师,与齐白石齐名。 “无染”这个字让我想起了师从于宾洪先生的当代伟大画家李可染。 后来我才知道,早在1920年代末我丈夫住在徐州的时候,他们就认识了,并且是好朋友。 解放后,李可染名声大噪,而他的丈夫只是一名普通的中学教师。 北京和天津虽然相距不远,但两人却失去了联系。

“无言”与释迦牟尼的弟子、十弟子之一的阿南的名字有关。 阿南意译为无染,佛法中称阿南为“学问第一”。 乌然先生确实对中国文化艺术很有造诣。 “无染”也是佛教术语。 它是“妙观察智慧”的同义词。 是莲花部的大师,意为莲花在泥中无染,故又称“无染戒”。 将先生的人品和道德与纯真相提并论是非常恰当的。 但目前还不清楚王先生选这个词是否与佛教有关。

能见到宾洪先生的弟子们,确实有些不安。 不仅仅是年龄的差距,一个热爱艺术的年轻人永远都会让所有人敬畏。 我记得丈夫坐在病床上,脸上带着笑容,声音和善。 他问我的名字和我在哪里学习。 我一一回答了。 老公说以后有时间就常来。 从此我就成了无染老师的学生。

那时,乌然先生除了学生时来看望他的朋友外,都很孤独,被忽视。 事实上,他早年就以诗书画闻名全国。 去怀武时,丈夫患有肺病,在家休养。 他把时间花在阅读、绘画、写作、拜访客人和教导学徒上。 《汉画》和《鸿胪学记》是他在怀芜病床上写成的。 “文化大革命”期间,陈先生受到严重冲击,受冤咳血而亡。 平反后,师兄冯亚雄响应《今夜新闻》邀请,撰写了《小名画家——段石》一文,为丈夫发出了第一声冤屈。 然后就是多年的沉寂。 “忽然间,一夜春风来,千树梨树开花了!” 自从大四学生刘崇德在《中国书画报》上发表《魂系绘画画家的风采——段无染先生的性格与绘画》一文后,就频频被报刊推荐。 先生的成就就像出土的老古董。 它们越发光,就越发光,越被研究,就越有价值。 传统大师陈子庄、黄秋园、江西陶伯玉、安徽黄业村、南通游五曲等也同样如此。 孙过庭的《蜀谱》云“人失业则业显”、“肉身衰败”,真切地表达了世人的悲哀!

近年读林语堂先生的《雅舍萧萧》说:“书房的大小往往与一个人的阅读、写作成绩并不成正比,很多名著都是在监狱里写成的。” 信不信由你! 与一些白白功成名就的大画家的金碧辉煌的画室相比,槐屋实在是简陋、寒酸。 然而,槐楼里读书画画的平静,宾客的喧嚣,夏日树荫下的清凉,秋季窗下的月光,隆冬火边的温暖,四十多年前的触手可及,已成为我至今无法抹去的记忆。

无染先生和云兮先生

从槐楼东南步行五十步,穿过一条青砖路和两排成荫的柳树,就是刘志庸先生的住所。 都是新村里的房子,布局都一样。 用专业术语来说,它们被称为相同的施工方法。 刘先生也住两间房,孩子们住在西门附近的一间房,刘先生和刘太太住在第二间房。 屋前栽有一棵桑树,屋名千桑房。

刘志庸,字云溪,1910年生于四川纳溪(今泸州)。1926年至1929年师从川南著名画家王竹林先生,与张大千同门出身。 1936年毕业于北平(今北京)美术专科学校,长期旅居天津。 解放后,在第八十六中学(又称郑庄子中学)和第四十五中学等几所中学任教。

1964年夏天,我第一次见到云熙先生是在无染先生的怀屋。 云熙先生刚刚从泰山写生回来。 他坐在怀芜书架前的藤椅上,用浓重的四川口音讲述着旅途中的所见所闻。 吴然先生靠在床上,微笑着听着。

刘先生脸色苍白,如道士仙人般的余可。 他有一张瓜子脸,双眼皮,大眼睛,黄肤色,卷发,留着山羊胡。 当他得意地说话时,他会时不时地抚摸它。 段先生就像一位温和淡泊的书生。 他有一张国字脸,细细的眼睛,单眼皮,干净的下巴,直发。 他有一种儒家的气质。 两人年龄相近,经历相似,当时从事同一职业,画也好看,所以有说不完的话题。

俗话说:“千金买房,千金买邻居”。 当时他们两个的房子不是买的,而是租的。 非常值得,而且非常合适! 此外,两位先生在方便的时候在所有邻居共用的公共厕所里见面了。 这是多么大的祝福啊!

平日里两人交往不断。 段先生患病后,刘先生经常来怀芜坐坐或长谈。 谈话的内容大多是画轶事、轶事,或者是常见的熟人。 比如北京的齐白石、陈半丁就是湖社的同事。 说起齐白石,我第一次意识到这个老先生是多么的小气。 不管是谁,向老先生画画都得付钱。 价格是固定的并且永远不会改变。 商业以诚实、正直、正直为基础。 段先生经宾洪先生介绍,请他刻一个白印,上面写着“无染”二字,每字四元,广阳八元。 老先生的流苏上刻着“八十三岁白石”六个大字,但是不收费,是送人的,满意吧! 但有一件事我不知道。 解放初期,老人给了他的家乡、中国最大的人物一幅“海是龙的世界,云是鹤的故乡”的对联,以及他的画作。 。 他们没收了指控。 ? 我不知道,我猜没收是一件大事。 当你去老先生家里做客时,他会给你端茶、拿钥匙、打开柜子、拿出零食,这就是北京八请客。 茶可以喝,但严禁吃零食。 我什至不能咬它。 我不知道它已经在那里坐了多少年了。 客人离开后,老先生会细心地包好零食,招待下一位客人。

高兴了,两个人就互相说说笑笑,其乐融融,其乐融融。 有一天,两位先生又大声交谈。 说起张大千曾经用胡子作画。 段先生说:张大千个子矮,胡须长,箱高。 他胡须墨多,绘画功底极佳。 他只能在一米多高的画桌上轻松作画。 把云熙先生的山羊胡子画上去不是很方便吗? 刘先生回答:我的胡子有点稀疏,但总比没有好。 乌然先生没有胡子,留胡子实在没办法画。 说完,两人都笑了。 然后提到1951年张大千离开大陆来到印度,两人都很怀念他。 当时还没有任何消息。 张大千当时已经生活在巴西并周游世界。 两人大概对此一无所知。

无染先生的画如其人,古朴古朴,带着书卷气。 乌然先生得了宾虹真传,却在稠密中看到了简单。 往往寥寥几笔,山水风光就豁然出现。 晚年,在不能离开家的时候,他回忆起一生所见的沟壑,潜心绘画。 他所看到的一切都被记录在他的画中。 窗前的槐树老干枝、几只寒鸦、屋里的砖灶、灶上的钢锅都是他的绘画素材。

云熙先生的画亦如其人,洒脱飘逸,有山林气息。 20世纪40年代,天津报纸评价他“画技取四川山水,笔法与张大千极为相似”。 云兮先生游历名山大川。 每到一处,他都仔细观察自然景色,认真临摹。 画上装满了篮子和盒子,轻松地描绘了山水。

当时云熙先生的画作常署云熙大师。 不懂,请教无染老师。 先生,大师是对僧侣的另一个称呼。 我想,刘先生一点也不像和尚,倒像个道士。 他为什么要这样签名?

两位先生互相欣赏。 段老师多次向我夸奖刘老师的画,经常说,你不仅要向他学画,还要向刘老师学习。 从此,我就成了云熙先生的弟子。

“学者的人情是一张纸”。 两人的画作交流是必不可少的。 经历“文化大革命”后,双方家庭都未能逃脱灾难。 互相赠送的画作估计都没有留下残片了。 那年桑葚成熟了,刘先生就从自家门前的桑树上摘下来,让段先生尝尝。 段先生心痒痒,对绘画产生了兴趣。 他在一张长一尺多、高不到半尺的宣纸上印了一颗桑葚。 汁液渗出,形成了一个水果图案。 收集了三组和五组后,我们总共得到了两组,另外两组打印在稍远的地方。 用几笔画出桑树的茎和小叶,勾勒出叶子的筋纹。 两笔或断或连,形成一个小盘。 盘上的两簇水果晶莹剔透,与盘外的两颗水果遥相呼应。 画面瞬间就生成了,并写下了题跋,说道:

桑树的插图。 云兮慧我做了几盘桑葚。 我尝试使用真正的打印纸并添加了一些笔画来创建这张图片。 希望看过的人不要流口水。

画完成后,段先生把这幅画送给了我。 仙尊带回家后,印象非常深刻。 嵌入家里的桌面屏幕上。 随着时间的推移,这张照片已经找不到了。

真可惜! 段先生去世时年仅五十六岁,享年五十六岁。 他饱受贫穷和疾病之苦,忍受着悲伤和愤怒。 刘先生在文革中也受到了严重的打击,他的一条腿竟然被打断了。 但最终,当阴霾散去,天空放晴时,我活到了八十七岁,回到了西方。 如果两人再做很多年邻居,一定会留下更多有趣的故事。

应该提到一件事。 两位先生去世后,在天津绘画史上占有一席之地。 应该说,这至少是一件值得安慰的好事。 王振德先生在《论“津国画派”》一文中,提出了六代“津国画派”的理论:段无染与刘子玖、刘奎龄、陈少梅、张其一、陆文宇以及马家同、刘志清、李志超、刘俊里、李昆璞、黄士俊、赵培瑶、胡定九等共30余人被列为天津画派第二代画家; 刘志勇、孙奇峰、孙克刚、王松玉、肖浪、王学忠、梁琪、朴佐、赵松涛、穆忠勤、张德宇、严丽川、张映雪、王迈干、刘运章、穆凌飞、刘伟良被列为天津画派第三代画家的有30余人。 名字太多,无法一一列举。

他的名字载入绘画史,令人欣慰。 无论是他的前师、后人还是弟子,都可以说是生死存亡都怀有深深的感恩之情。 仅仅把这两位先生归为两代人似乎不太合适。 且不说云兮先生比无染先生年长四岁,就算他在画坛成名,也为时不晚。 而且,两人生前一直视对方为好朋友。 这种代际分离是错误的。

我的答师“宴”

近几年来,答谢老师的宴席开始流行,而且这种趋势越来越盛行。 每年高考、中考一结束,所有刚刚毕业的学子,无论考试成绩如何,无论家庭条件如何,无论愿不愿意,他们要准备感谢班主任和教导过他们的老师。 受邀者的心情也各不相同。 有的极力回避,但盛情难却; 有的认为应该做,平静地接受; 有的已经等了很久,想吃一顿大餐; 一些...

各家酒店自然都想抢占商机,甚至火上浇油。 由于当时正是招财进宝的好时机,所以宴会的名称也多种多样。 曾经在网上看到一家叫华芳金陵的酒店的广告和报价:大展鸿图宴,1288元/桌; 步步宴,1588元/桌; 鹏程万里宴,1888元/桌(6桌起订)。 宴会期间,每桌额外赠送一瓶鲜橙; 每批宴席(3桌以上)赠送中西式全家福自助餐套餐券(3张); 场地布置、背景音乐; 现场合影; 提供卡拉OK音响设备; 店内宴会布告栏1个; 提供演讲稿。 多么周到的服务啊! 顾客就是上帝。

其实,在古代,要感谢老师,那是对老师的报答。 因为老师没有工资。 每年年底,都要给老师送一份礼物。 《论语》。《述尔》:“吾所学,多于自学。”老夫子“有教而无贵贱”,却年年收受干肉等馈赠,无不为之。不然老师吃什么呢?后来我又送了银子、铜钱、钞票,学生们送的时候,把工资装在红包里,双手奉上,深深鞠躬。

有趣的是,在不流行答谢师宴的时代,我也举办过一次。 从字面上看,这只是一顿饭。 没有场地布置,没有背景音乐,没有合影,也没有演讲稿,所以感谢老师的“宴会”二字必须打上引号。 宴会的主宾是我的恩师吴然先生,会场是槐花阁。

自从成为无染先生的弟子后,我几乎每周都会去拜访他。 我丈夫不仅陪我度过时光,而且当天气不好或者我耽误了太晚的时候,他还经常留下食物。 饭菜很普通,和老公一家人吃的一样。 就是馒头、馒头、面点、热粥、热粥。 蔬菜都是炒的,肉很少见。 老公做的泡菜色泽诱人,口感酥脆,风味独特,非常下饭。 这些都是我师傅的厨艺。 我的丈夫和妻子总是说,吃,吃。 丈夫高兴了,问道:“你们家会做泡菜吗?” 准备一个泡菜坛子,做起来很简单,叫妈妈也做一下。 说实话,直到今天,我家还没有做过这么好吃的泡菜。

苏东坡曾说过:“宁可食无肉,不可居无竹”。 我认为这是欺骗别人而不是自欺欺人。 最好有肉吃,有竹住,既有物质生活,又有精神享受。 苏大学者其实很重视饮食。 否则,怎么会有东坡肘子、东坡鱼这样名扬天下、至今仍流传至今的名菜呢? 大多数人不知道三月肉的味道。 俗话说:“口中有味”。

有一天,老公向我感叹,他在天津生活了十几年,从来没有吃过狗不理的馅儿! 他的语气和眼神都十分向往。 他不是那个意思。 他不仅年轻时是美食家,而且还是吃过好东西的人。 正当我觉得自己没什么可以报答丈夫的时候,我暗暗下定决心,一定要让他尝尝狗不理,享受天津的美味。

回到家后,我找到了一个机会向妈妈表达我的感受。 妈妈真的很理解,说你总是给别人添麻烦,所以你应该感谢老师。 给我一美元,让我来处理。 挑个晴天休息,早点吃午饭,带上钱和粮票,还有铝制饭盒和洗过的抽屉布,从老家河西小刘庄,今天叫龙都,从新村出发,为了省钱。 4毛钱,我们步行两站就到了女子一中,也就是现在的海河中学上车。 我们乘坐93路无轨电车,仅4分钟就到达劝业场。 我在山东路狗不理包子铺买了四两包子,才6毛钱、4毛钱。 出了家门,也是谗言,口无遮拦,抵挡不住诱惑。 我吃了一个,但还不够。 我走到光明电影院又吃了一份。 我想,我不能吃它。 将包子用抽屉布包好,从和平站乘坐4路公交车到西南楼,直达怀武。 哈,一块钱,够多了。 当我把剩下的钱交给妈妈时,她一定会夸我省钱。

这时候午饭已经过去了,晚饭还没有到。 先生正在午睡。 我坐在槐舍的藤椅上等待丈夫醒来。 过了一会儿,丈夫微微睁开眼睛,看到我,笑了。

“雨生来了。”

“我给你买了狗不理的包子。”

“终于不再关注了,哈哈!雨生买了。” 先生笑了。

我让老婆把它加热一下,我马上尝尝。 老公对我说:“你也吃,你也吃。” “你吃吧,我买给你的。” 老公不知道我心虚,已经偷偷吃了两块。 看来,狗不理的名牌名不虚传。 包子是用肉末和葱做成的。 天津人称其为猪肉、大葱。 它们味道鲜美,多汁,咬下去时充满油。 不一会儿,三多两的馒头就全部吃完了。 老太太满脸笑容地看着丈夫把包子吃光了。 唉,我在这里有偏见。

狗不理包子店现已改造成狗不理餐厅。 还开设了多家连锁店,享誉国内外。 包子不再租两个买,而是租一个买。 不同的馅料价格不同:6抽屉36元、8元一抽屉、18元一抽屉。 每一颗重约3美分。 还有各种高档炒菜。 价格是有点高,不过以我现在的收入,请老公吃顿好饭还是不成问题的。 只是丈夫去世了,我已经很多年没能享受到了。 看来,弟子想要报答老师,就必须抓紧时间了。 如果你有事要做,就快点做吧。 我可以让我的丈夫不理我并自慰。

我的妻子现在九十七岁了。 我偷偷吃馒头的事我已经告诉她了。 每年过年,我都会去看望我的妻子,一提起这件事,她和我的师兄守德、师弟守宏都会嘲笑我。

我的老师首先修改了我的图纸

我珍藏着我小时候画的二十多幅小画。 他们陪我从东到西,从北到南。 我的画并不珍贵。 之所以一直被隐藏到现在,是因为几乎每幅画都有无染先生的修改,有的甚至还提出了评论。 师傅的手值得珍惜。

吴然先生不愧从事教育事业,善于因材施教。 学生只要有一点点优点,都会受到高度赞扬。 同时,学生幼稚的写作风格也会揭示发展的方向,引导他们从哪里开始。 五四新文化运动以来,四大天王的画声名狼藉。 真如“侧视为岭,侧视为峰”。 画坛的高峰被视为中国艺术历史进程的死水。 那不是理解:这不是老师的错,而是学习者的错。

我正在学习画风景,我的丈夫让我从四大天王开始。 手稿是何先生提供的,让师兄守德从书架上找到科罗版的《神州国光集》,选了四王集,让我带回家复印。 我老公的记忆力总是那么好。 有时,守德弟兄拿错书了,他会说:不是这本,是那本。 果然是这样。 我把收藏的画带回家,完美地临摹了几张图。 每隔一两周我就会把我的副本寄到我丈夫的床边,请求他修改。 只要老公的身心稍微好一点,他就会下床走到画案台前给我的临稿修改。 他用笔作画时,用的是早年定做的狼毫。 笔筒细长,常从肘部垂至手腕,笔杆高举。 老师从铜墨盒里蘸足墨水,然后将笔尖浸入水碗里的水中。 但先生水盆里的水并不是每个月都换的。 只见老师挥洒自如,从湿笔变干笔,从干笔变干笔,一点一滴地勾画,瞬间就变了。 张先生修改过的一些画,只要寥寥几笔,外观立刻就给人一种完全不同的感觉。 这就像化腐朽为神奇,点石成金一样。

当时,已故的绅士正在Banqiao农场“学习”,因为他戴着“正确的”帽子,每月回家一次。 已故的皇帝年轻时也喜欢绘画,并与刘Zijiu一起学习绘画。 扬兹先生和刘·贾金(Liu Jiajing)在“在天津美术馆(Tianjin Art Museum of the Tianjin Art Museum of the Liu Zijiu”中的工作”部分中提到:Liu Zijiu:在他在十多年的教学中培养了许多有成就的艺术才华。艺术博物馆有20多个成功。” 他们是:刘jiyou,王魏(songyu),刘·韦里安格,孙凯贡,黄·什期,库岛,阳jingang,yan liufu,Zhang heming ...”。在艺术博物馆中的两个中国绘画课程,一个是普通班,也称为研究班。 Zijiu是Tianjin Municipal Art Museum的导演,尽管已故的国王的绘画技巧已被忽略了很多年,但当我看到Wuran先生为我改造的画时,他仍然有很好的辨别力。一一评论说:“这幅画中的笔画是杜安先生绘制的,另一幅画中的笔画是杜安先生绘制的。 你不能画它们。

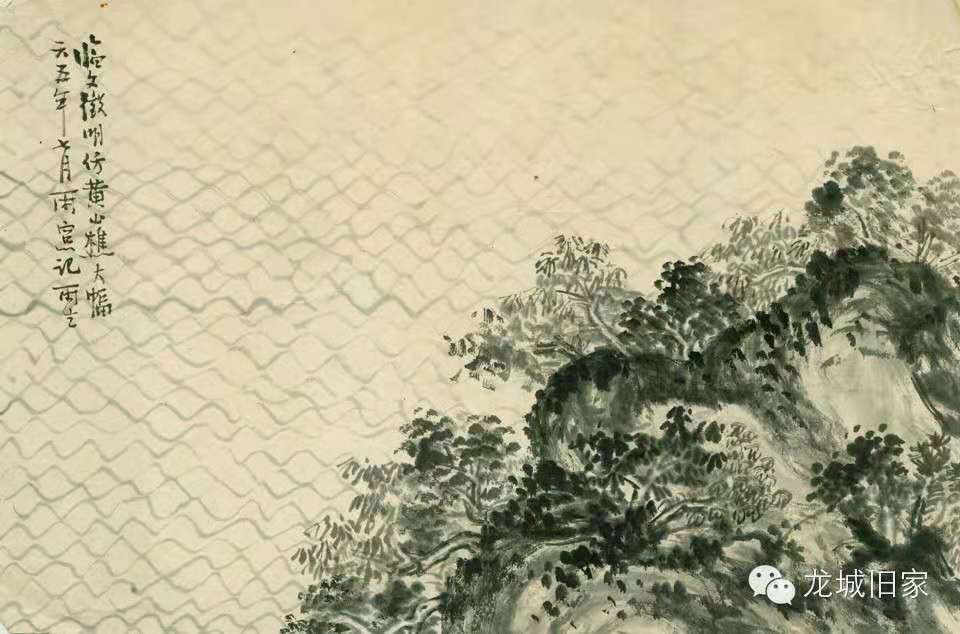

在绘画了四个皇后区的一部分之后,温兰先生要求我再次向Lan Tian叔叔学习。 我记得这些图纸也由我丈夫提供。 我向我的丈夫展示了Linmo的练习,后者对他们进行了一个评论,并发表了评论,说:

兰蒂安叔叔的写作能力非常强大,因此可以充满活力和剧烈。

张Yusheng的临时作品

还必须注意笔和墨水技术。 笔应冷静地写成,不应匆忙倒出墨水,否则很容易变得湿滑。 这幅画仍然可以涩,但是没有写作能力,因为它不能构成。

张Yusheng的临时作品

刷子必须保持平静,墨水必须潮湿才能表达物体。

张Yusheng的临时作品

注意笔的轮廓,这是基本技能,即骨骼强度。

张Yusheng的临时作品

有一天,我的丈夫给了我两本关于上海伦梅伊出版的中国画家的书,其中一本是“洪肯·昆肯”,另一本是“吴李”。 “香港昆香”是由郑Xizhen撰写的,标题页由作者签名为“吴兄弟纠正了他,Zheng Zhi”。 据说郑Xizhen,Zheng Zhi,Zheng Zhuolu和Zheng Bingshan都是同一个人(待验证),并发表了许多关于画家的专着。 当我看到作者的签名时,我说:“这是作者给您的礼物。我该怎么要求?” 丈夫说:“这是给你的,这是给你的。” 我丈夫给了我这本书,这表明他爱我,并希望我能成为一个有用的人。 因此,我一次又一次地查看了本书的随附图片,例如“龙 - 荷兰松树”,“ stalagmite”,以及在香港“ Huangshan真实风景”中的五十张照片中的其他几张照片。 这本书后来重印了,随附的图片发生了更改,例如Hongren的“古代木材,竹子和石头的图片”。 我在Huaiwu看过这幅画的照片,但其中一些我没有包含在该系列中。 我丈夫逐一修改了我的副本,并发表了评论:

江安的老师是Xiao Chimu,他从北方歌曲王朝的Chimu下学习,因此江安格也从北方的歌曲王朝开始。 这叶子(指我面对的江江景观框架)的树木与统治树一样,岩石类似于唐朝刘ru的岩石。 实际上,它们都来自宋朝。 笔的中心被使用,但实际上是侧面姿势。 为了实践这一点,您应该用坚固的手指和弱的手掌握住笔,但不要用坚固的手握住笔。 柳树分支的小树枝不会直接从大型树干中生长。 刘的本性只能以自由且不受约束的写作风格来描述。

张Yusheng的临时作品

您应该在写作时保持稳定和专注,不要仓促。 特别注意苔藓和树木。 温·尤明(Wen Yuming)进行了大约三倍的笔触,这意味着他必须保持镇定。 使用笔来实现一半的目的,有起伏。 (同样的Linben也发表了评论:)船的笔太重了,因此应用作口渴的笔。 将中心用于尖锐的点。

张Yusheng的临时作品

江安(Jianjiang)从尤恩林(Yunlin)学习,使用侧向前和中锋向前。 例如,Wang Youjun写道是为了利用侧面的情况,没有理由将中心向前使用。 因此,山笔的笔是圆而弹性的,可以保留笔,以免滑落。 传统方法避免了甜度和成熟。 甜度和成熟意味着光滑度。 (同一版本中发表了另一个评论:)绘画芦苇就像写小规则脚本一样。 您需要仔细写作,但是如果您不使用武力,它将被涂抹。

张Yusheng的临时作品

直山根应用轻墨水雕刻。 选择松针时必须小心,否则,粗心和轻率的情况将是一个很大的禁忌。

张Yusheng的临时作品

北部歌曲王朝的人们喜欢制作草来清除眉毛,这被称为破坏墨水的方法。 江安(Jianjiang)和Shitao经常使用它。 有必要通过笔和笔表达自己的意见。 如果笔很弱,石头将无能为力。 (同一版本中还有另一个评论:) Pen的尖端必须直接用于松针摘要方法。

1965年劳动节,阳光明媚。 我去拜访了绅士先生,并开始绘画。 他给了我毛泽东的诗《 Lushan Immortal Cave》,这是一个绿色的小风景,并绑在横幅上。 在图片中,两座山被夹在左侧。 当一个打开并关闭时,中间有一条流水和一条小船。 在山顶附近航行,有一个凉亭,周围是浓烈的松树和郁郁葱葱的绿色。 这幅画刻有原始诗《毛泽东的Qi jue》,并写给我的礼物。 当他带回家时,已故的皇帝反复称赞他:“杜安先生的绘画真是太好了!杜安先生的绘画真是太好了!这是黄宾港的真正传记!你应该向他学习。” 然后,他将其嵌入了家里的图像框架中。 大小恰到好处,您可以得到它。 日夜享受它。 遗憾的是,老房子很潮湿,这幅画长期以来一直受到损害,不再存在。 可惜,真可惜!

1965年夏天的一个下午,我在Huaiwu,下雨了。 丈夫要小睡一会儿,说:“你也不能离开,所以为什么不在这里绘画。” 在丈夫的书架面前,通过从陈天的家人的收藏中的温恩(Wen Yuming)悬挂着一幅六英尺高的景观画。 我坐在小凳子上,面对他的凳子,我丈夫坐在那里娱乐客人作为桌子。 总共获得了两个小块。 醒来后,他为我做了一些更正,绘画了遥远的山脉,做了一些场景和人物,并代表他写了一篇后记:“林文Xiangming模仿了Huanghe Mountain的木刻,大规模雨窗,1965年7月的雨窗,记录了雨。” 这幅画是由先生的写作和墨水修改的。

张Yusheng的临时作品

由于我在家有一些旧米纸,所以我想到了向丈夫发送纸的想法。 因此,我拿出两块碎片,然后将它们送到Huaiwu,要求绅士给我绘画。 很快,我丈夫给我寄了六幅画,其中一幅名为:

从传统中学习是绘画的基本技能之一。 只有复制著名的痕迹,例如书法和红色绘画,并精通各种笔和墨水技术与生活素描相结合,您才能开始创造一些东西。 这是因为Yu Sheng的兄弟在歌曲和人类王朝期间访问了Xiaojing,并要求他使用笔和墨水的技巧。 我生病了,我的手是原始的,所以我无法表达这一含义。 请纠正我。

阅读后,我不明白为什么我被称为“兄弟”。 教师先生的建议说,在朋友和同事中,无论年龄多大,都应互相打电话给对方兄弟,并且应该称呼兄弟的学生,也可以称为Xuedi。 我再次变得更加知识。

他还给了我一幅名为“风暴后的帆回来”的小画,这是通过弄碎纸张然后将其弄平而制作的墨水游戏。 老师说,这种绘画方法是由什叶陶(Shi Tao)使用的,但只是偶尔。

当我长大的时候,我读了有关中国绘画理论的专着。 我发现Wang先生对四位国王,Lan Ying和Jian Jiang的分析和评估都是彼此一致的,我仍然非常佩服他们。

只是我努力谋生。 首先,我工作了,然后我整天写了诸如“我会这样做”之类的单词,现在称为“这是合适的,请给我您的认可”或“我在此通知您”等,以支持我家庭。 老板受伤,他的绘画技巧失败了。 他未能达到自己的高期望。

本文的作者张Yusheng(也称为Mutian)于1949年出生于天津。他从小就开始接受书法和绘画,他的家庭研究起源。 14岁那年,他建立了Xueyuanwu,并在Duan Wuran先生的领导下学习,他从中受益匪浅。 后来,他在刘Zhiyong先生和Hua Fei先生的领导下学习。 多年来,他从事绘画理论研究。 他在国内和外国报纸和期刊上发表了许多艺术理论和评论。 他在其他领域的作品包括:“天津园林绿化”(第一作者),“天津将军编年史。花园编年史”(主要贡献者)。 擅长书法,尤其是常规脚本。 他的作品在日本,新加坡和香港广泛收集。 他目前是天津艺术家协会的成员,他的个人传记被包括在世界文化名人词典中。 中文卷。

上一篇文章:[记住老家庭] Duan Wuran先生和他的“ Baoen Temple Pictures”