米氏西餐厅:开创香港时尚餐饮新纪元

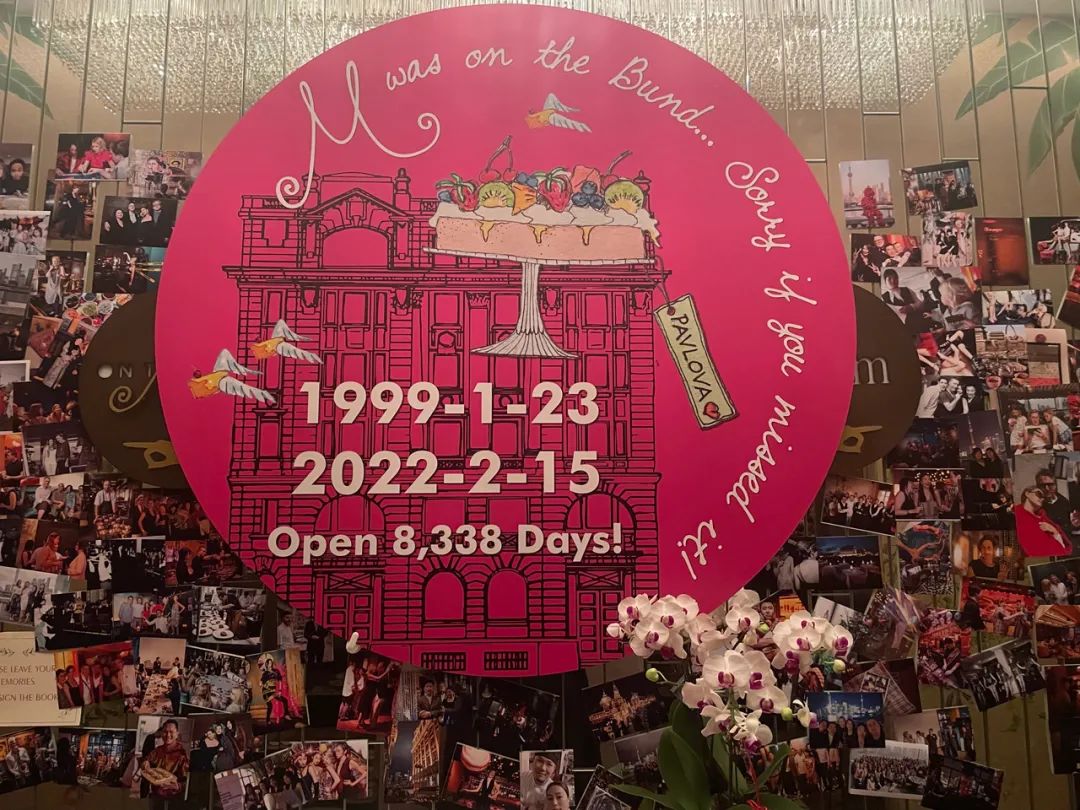

去年年底,位于外滩5号的西餐厅M on the Bund宣布将于2022年2月15日关门。 米氏西餐厅成立于1999年,是上海第一家高端西餐厅。独立于五星级酒店的餐厅,也开启了上海高端西餐的新纪元。

上海米氏西餐厅8338天的故事,见证了上海高端西餐从无到有的发展历程。

她看着眼前的东方明珠塔

我感觉上海的未来正在展开

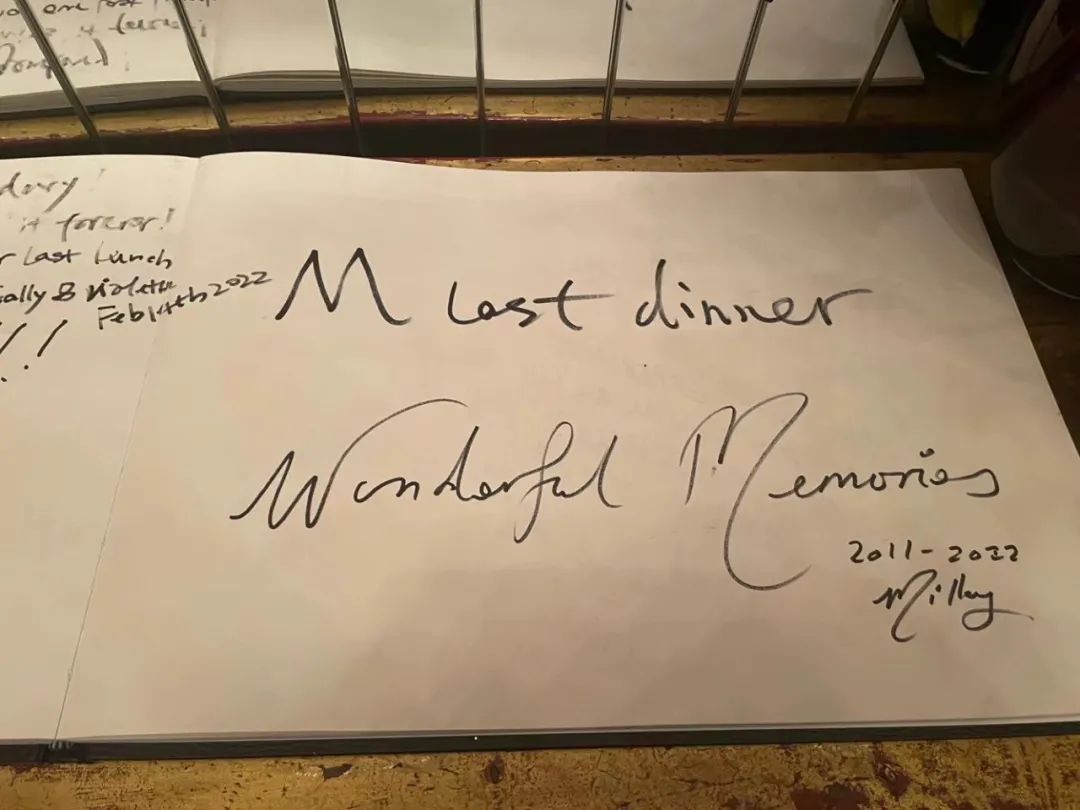

2022年2月14日,情人节之夜,和外滩沿线大多数餐厅一样,M on the Bund迎来了营业小高峰。 当晚的所有座位在几天前就被预订完了。

六点不到,一批又一批穿着考究的情侣来到了外滩五号。 随着外面的天渐渐暗下来,餐厅里也越来越热闹。

餐厅外的迷人蓝色酒廊却是另一番景象。 为期三天的“米家清仓特卖”刚刚结束。 一架陪伴员工和食客多年的钢琴,售价15万。

曾经喧闹热闹、总是放着欢快音乐的酒吧,如今却显得有些压抑。 窗边的桌子上整齐地堆放着未售出的餐具和厨具。 来来往往的工人们正在拆除店内剩余的桌椅。 。

这是米氏西餐厅开业运营的第8338天,也是最后一天。

早在1995年,澳大利亚人Michelle Garnaut就计划在亚洲新开一家高端西餐厅,主打精致餐饮。

当时,她在香港艺穗节拥有一家名为M的西餐厅。 该店已开业七年,经营状况良好。 价格介于实惠和高端之间。 被媒体称为“香港时尚餐饮的先驱”。 扩大业务版图是水到渠成的事情,包括曼谷、新加坡、马尼拉、雅加达。 米歇尔听从朋友的建议,走访了亚洲多个国际城市考察选址,但未能找到满意的地点。

米歇尔·加诺特

直到1996年底,她受邀到上海和平饭店举办为期12天的快闪餐厅。 在这12天里,她发现上海有大量的外地游客和居民,但没有一家独立的、正宗的、高档的西餐厅可供他们消费。 对于餐馆老板来说,这代表着一个巨大的、尚未开发的市场。

她当即决定,下一家餐厅将开在上海,地点就在和平饭店所在的外滩。

朋友们都认为她疯了,“上海不需要高档西餐厅,更不需要高级餐厅。” 大家都试图劝说米歇尔放弃这个想法。

朋友的想法不无道理。 肯德基于1987年在中国大陆开设了第一家店,随后麦当劳于1990年开业,星巴克于1999年开业。在上海,最受欢迎的西餐厅是红楼和金豹。 人均消费不超过100元。 大众对西餐的认知基本停留在快餐阶段。 便宜又方便,一家西餐厅要想赢得消费者的青睐,做到以上两点就足够了。

当时上海还没有一家以精致餐饮为主的独立西餐厅。 所谓高级餐饮,是指比较正式的高档美食。 它对餐厅的环境、服务、顾客着装都有一定的要求。 人均消费一般在500元以上。 。

外滩并不是传统的高档餐厅聚集地。 东方明珠、金茂大厦刚刚建成,北外滩地区一片荒凉。 对于浦东新区的发展,并没有多少人持乐观态度。 在大多数外国人眼中,“东方明珠塔与现代无关,甚至有些丑陋”。 天黑后,没有聚光灯或灯光秀。 外滩和黄浦江一片漆黑,游客寥寥无几。

当年的浦东和外滩

但当米歇尔第一次来到外滩五号七楼时,她就爱上了这个空间。 虽然墙壁光秃秃的,但当他走到露台时,米歇尔看着眼前的黄浦江和东方明珠塔,“我感觉上海的未来正在慢慢展现在我眼前。” 她当即决定租下这层楼,并将餐厅命名为“外滩M”。

在外滩开一家独立于五星级酒店的西餐厅并不容易。 外滩5号原名日清大厦,曾为海事运输局使用。 然而,这座历史建筑内从未有餐厅获得营业执照。

当时,外滩五号店的开业负责人是一位姓张的女士。 糟糕的是她对英语一无所知。 对于不会说中文的米歇尔来说,聘请一名中国员工(最好是上海人)显得尤为重要。 刘霞英是米歇尔聘用的第一位员工。 两人第一次见面是在静安寺希尔顿酒店。 “身材高大但善良的女士”,这是刘霞影对米歇尔的第一印象。

随着刘霞英的升职,米歇尔与张女士的“谈判”进展缓慢而艰难。 突破来自于一个出人意料的巧合:米歇尔发现自己的生日与张女士的生日非常接近。 他们是同年同月,日期也只相差几天。

“我们一定是‘姐妹’了。”张女士兴奋地对米歇尔说。

“与人建立具体联系”——非常中国的做事方式——这是米歇尔在中国学到的第一课。 之后一切的顺利超乎想象。 签订租约、办理营业执照、装修完毕,米氏西餐厅开业的日子一天天临近了。

1999年1月23日,米氏西餐厅正式开业。 当晚,米歇尔和她的工作人员将餐厅原有的桌椅全部搬走,举办了开业派对。

来宾中有米歇尔在和平饭店结识的外国商人和政要、朋友带来的外企员工、对上海不熟悉的外国游客,甚至还有专程从香港专程来的艺穗节M的客人。 飞往上海庆祝米氏西餐厅开业。 每个人都拿着香槟、鸡尾酒和巴黎水,歌手在舞台上唱歌。 他们一起喝啊喝啊,聚会一直持续到深夜。

米歇尔在1999年的开幕派对上

刘霞英负责站在门口接待客人。 这是一个非常忙碌的夜晚。 “客人来了,我们得帮忙把衣服收起来,但人太多了,来不及挂起来。”

二十年前,人均收入800元

“贵”是很多上海人对米氏西餐厅的第一印象。

陈溪瑞第一次听说米氏西餐厅是在2001年,当时她还在上大学,她的好朋友受一位外国朋友的邀请到米氏西餐厅用餐。 回来后,兴奋地对她说:“今天去了一家很贵的餐厅,800元一个人,在外滩。”

“800元一个人,你骗人的,上海怎么有这么贵的餐厅。” 陈溪芮笑着反驳。 在她心目中,每人100元的红楼和金豹都是非常昂贵的西餐厅。

开业前,米歇尔就意识到价格可能会成为餐厅运营的一个问题。 “在店里买一瓶可乐只要两块半,但在米家西餐厅就需要二十五块钱。”

在当时的上海,大多数人显然无法承受这样的消费。 但在米歇尔看来,米氏西餐厅的“贵”是有道理的:她总共花费了100万美元来装修整个餐厅; 光是改造大楼内的电梯就花费了72万元。

从这个角度来看,高级餐饮的本质就在于:餐厅的存在不仅仅是为了提供食物,而是为前来就餐的客人提供一个舒适的氛围。

“你可以在这样的氛围中进行商务谈判、与男朋友约会、与父母开派对,你会在这里留下独特的回忆。”米歇尔说。

人均物价过高还导致了另一个突出现象:米氏西餐厅在外国人中很有名气,但当地居民却不太关心它的存在。

陈溪瑞于2004年加入M's西餐厅,同年,另一件与高端餐饮行业相关的大事正在发生:外滩3号、外滩18号相继开业。 外滩沿岸正式成为美食聚集地。

陈溪芮还记得当年米歇尔常给他们讲的一个笑话:她花了三个月的时间想出了“外滩M”这个名字,开创了“外滩”的概念。 外滩3号和外滩18号只用了三秒钟就“偷”了名字。

食客在米氏西餐厅用餐

不过,在2004年,这只是一个小插曲,根本影响不了米氏西餐厅生意的红火。 陈溪芮记得,刚到米氏西餐厅工作时,当时所在的公关公司每个月都会统计外媒对米氏西餐厅的报道,每次都会整理成一本厚厚的书。

每一位早年加入M's西餐厅的员工,都对它辉煌的过去有一段专属记忆。

陈溪瑞记得,早期,前来用餐的外宾还有给小费的习惯。 一个服务员一个月的小费收入可能比他正常的工资还要高。 如果下雨的话,楼下的停车服务员一晚能赚不少钱。

翟康于2008年加入西餐厅,负责魅力酒吧的运营。 由于北京奥运会的举办,一批外国游客涌入中国,米氏西餐厅的生意也迎来了小高潮。 外国客人习惯饭前饭后喝点酒,米歇尔趁势租了六楼的空间,把它改造成酒吧。

“瓶装香槟”是酒吧生意最直接的衡量标准:天热的时候,斋康一晚上可以给客人开二十瓶、三十瓶香槟。 外国客人爱喝酒、聚会、开派对。 魅力酒吧营业到凌晨3点是很常见的事,每当遇到这样的情况,走出外滩五号的大楼时,翟康都感觉有些茫然:欢快喧闹的迪斯科音乐似乎在响起。在他耳边,楼下的街道却空无一人。

认识名人是极其常见的事情。 许多政要、商界人士、影视明星来上海都会光顾米其林西餐厅,其中包括意大利著名菲拉格慕家族、英国爱德华王子、传媒大亨鲁珀特·默多克、哈利波特演员丹尼尔·雷德克利夫、巩俐、张子怡、张艺谋、王家卫等

每年最热闹的时候是三月,此时上海举办F1赛事。 比赛结束后,球队的晚餐经常选择米氏西餐厅。 餐厅里的老员工几乎都见过著名的赛车手。

米歇尔在餐厅露台上

除了F1上海站之外,每年三月份还有另一场M's西餐厅独有的盛会:上海国际文学节。

从2002年到2019年,疫情前的文学节从未间断过,地点也从六楼的魅力酒吧搬到了七楼的美兰酒廊。 在外滩的高档餐厅尤其是高档西餐厅如雨后春笋般在各楼宇中涌现的同时,米氏西餐厅通过文学节、音乐会等一系列文化活动,留住了更多的常客,也给餐厅带来了新的活力。声誉有着更丰富的含义——文化交流的场所。

迷人的蓝色休息室正在举办音乐会

很多中国消费者认为

“西餐厅没有牛排算什么?”

长期以来,米歇尔还在中国经营另外两家西餐厅:香港艺穗节的M和北京的Capital M。 然而,由于种种原因,这两家餐厅于2009年关闭,并于2017年关闭。

从所有意义上来说,米氏西餐厅都是米歇尔经营过的最成功、最长寿的餐厅。 这显然与上海的文化氛围密不可分。

毫无疑问,上海是高级餐饮发展的适宜土壤:生活节奏比香港慢,大家有更多的时间坐下来吃一顿需要几个小时的晚餐; 上海市民比中国任何其他城市都更愿意这样做,他们追求时尚,也更愿意接受西方饮食文化。

对于很多食客来说,米氏西餐厅是他们接触到高端、正宗西餐的地方。 2007年,还在读大学的凡凡就在一家公关公司实习,合作的第一个客户就是米氏西餐厅。

十四年后,她还记得M's西餐厅的酥皮煎饼给她的味蕾带来的震撼:外壳酥脆,咬下去有如棉花糖般轻盈的质感,搭配上细腻的奶油、新鲜的水果、清爽的口感。舒缓的质地。 百香果酱。

大米蛋白煎饼,深受食客喜爱

一家高档西餐厅除了销售食品外,无形中还承担着“消费者教育”的任务:通过食物、就餐环境、氛围告诉消费者什么是西餐,什么是高端西餐。

最先受到影响的是米氏西餐厅的员工。 刘霞英刚进公司时,对西餐几乎一无所知。 有一次,她加班到晚上八点,厨师好心地给她端了一碗汤。 喝了一口之后,她再也无法忍受这碗陌生的“汤”了。

“其实是一碗南瓜汤,但当时我以为是一碗糊状的,上面淋了一点橄榄油,和我们中国的汤完全不一样,真的很难下咽。相信很多人都觉得这是一碗南瓜汤。”中国人跟我一样,开始慢慢接受西餐。”

和大多数中国人一样,牛排是刘霞英对西餐的第一印象。 “当时很多人来店里吃饭,都会直接问我们,你们店里的牛排怎么样,但其实我们的菜单上并不是每个季节都有牛排。那是我在米氏西餐厅工作之后的事。”我逐渐意识到,西餐的种类有很多种,包括地中海菜和法式菜。”

据餐厅经理阮景辉介绍,多年来来餐厅的很多顾客对西餐的方方面面都非常熟悉。 以醒酒为例。 如今,很少有顾客需要解释什么是醒酒。 有的顾客甚至在用餐时与服务员闲聊多久最好醒酒。

遗憾的是,由于米氏西餐厅的主要顾客是居住在上海的外国人,因此只有极少数的中国食客接受过这样的消费教育。 当疫情来袭,大批外地食客无法回国时,M's西餐厅突然发现,大多数中国消费者对高端西餐的认识还停留在“牛排”阶段。

2020年初,线下餐饮服务突然按下暂停键,米家西餐厅不得不在饿了么和美团上推出线上外卖。 与以前最大的不同是,现在他们的主要消费者已经从外国人变成了中国人。

陈溪瑞仔细观察了几家与M's西餐厅定位相似的高端西餐厅的经营策略,得出了一个结论:大众点评上流行的套餐中必不可少的一道菜是“牛排”。 于是她要求厨师在新季节的菜单上增加额外的牛排。

“很多人仍然认为,没有牛排的西餐厅算什么?没有能力通过线下就餐教育消费者,我们必须这样做,才能卖出更多的套餐,减轻餐厅的压力。”

疫情后的米氏西餐厅

然而,仅靠牛排吸引消费者的商业模式在2020年的上海已经行不通了。每个人都需要牛排,但他们也需要一家提供独特牛排的餐厅。

米氏西餐厅楼下是世界闻名的露丝克里斯牛排馆(Ruth's Chris),再远一点还有沃尔夫冈牛排馆和当地的Stone Sal,这两家餐厅都以高品质的牛排而为消费者所熟知。

“上海不缺专业的牛排馆,如果只是给顾客一盘炒好的牛肉,加上一些传统的食材,今天的上海食客不会满足于此。” 对于外滩的很多高档餐厅,凡是从事过公关工作的粉丝们都毫不留情地指出。

米氏西餐厅的前身是

东西方文化交汇的地方

但现在上海已经不需要了

米氏西餐厅经营二十三年来,遇到了很多困难。 2003年非典疫情期间,店里每天只有个位数的顾客,员工数量远远大于就餐人数; 2009年,外滩附近的道路进行了整修,对餐厅的生意造成了很大的影响; 2015年,由于租赁问题,餐厅需要搬迁,六楼的The Glamour Bar搬到了七楼,餐厅因装修关闭了两个月。

然而,这一切困难在COVID-19疫情之前都不值一提。

2020年初,新冠肺炎(COVID-19)疫情席卷全球。 终于从澳大利亚回到上海的米歇尔发现,她和米氏西餐厅面临着前所未有的困境:大多数外国居民和游客无法再进入中国。 这对于米氏西餐厅来说无疑是一个巨大的坏消息。 截至 2019 年,至少 70% 的客人是外国人。

为了生存,米氏西餐厅不得不改变经营策略。 拥有30多年的从业经验,米歇尔第一次尝试在外卖软件上销售套餐,并首次选择在大众点评上为顾客提供30%以上的折扣。

这显然不是长久之计。 由于远离居民区,米氏西餐厅只能接少量的外卖订单,不足以支付一天的房租、水电费和员工费用。 再加上米歇尔坚持使用环保餐具,这些餐具不像塑料餐具那么坚硬,食客在切牛排时经常会折断刀叉,餐厅收到了不少差评。

从左到右:刘霞英、阮景辉、米歇尔、

陈熙睿、哈米什·沃德尔、翟康

另一方面,凡凡提到,对于主打精致餐饮的高端西餐厅来说,食物本身的价值只占价格的三分之一。 “对于M’s这样的餐厅来说,食物不能简单地用食物来定义整顿饭。食物占三分之一,场景占三分之一,还有一些其他因素。”

疫情给米氏西餐厅带来了前所未有的打击,但真正危机的种子却早已埋下。

作为一家立足上海的西餐厅,“本土化”是不可避免的问题,但米歇尔显然无意这样做。 自1999年起,米歇尔西餐厅的菜单每个季度都会更换,但无论如何变化,米歇尔始终坚持烹饪最正宗、最传统的“欧式西餐”。 对于本土化,米歇尔有着近乎排他的态度。 “市场上已经有太多融合亚洲口味的西餐厅了,没有必要再开一家米氏餐厅了。”

中国食客的胃对所谓的欧陆口味不感兴趣。 以米氏西餐厅引以为豪的素食菜单为例。 在凡凡看来,同样主打素食的福和慧会更受中国人的青睐。

“虽然福和汇的食物没有任何肉味,但它的口感会给大家带来吃肉的满足感,但米的素食对我来说还不够满意。这种乳蛋素食菜单在国外顾客有强烈的需求,但当地顾客不太喜欢它。”

厨师在厨房忙碌

疫情发生后,大量高端西餐厅面临着米氏西餐厅同样的困境,本土化几乎成为唯一出路。

有些选择使用大量当地食材。 比如,在上海中心大厦开业的Maison Lameloise,70%的食材都用当地食材代替,比如来自四川的三文鱼、来自云南宣威的火腿、来自海南的东方明星点等。

有的推出了更适合中国人的菜肴。 例如,外滩3号的Jean Georges在疫情后推出了名为“中国加油”的套餐,售价仅198元。 Joel Robuchon,外滩18号的一家面包店,随后我们推出了蝴蝶蛋糕,受到上海人的喜爱,很快成为小红书上的网红美食。

“即使是在做牛排时,现在很多餐馆也会专门为中国顾客做更熟的牛排。虽然厨师们知道最好的味道是在半熟到半熟之间,但中国顾客就是喜欢更熟的味道。”

米氏西餐厅并没有完全固步自封。 主厨Hamish Waddel在传统西式配菜中添加了更多蔬菜,以适应中国食客的饮食习惯。 2015年餐厅装修时,米歇尔除了吊灯外还安装了几排射灯,方便食客拍照。 不幸的是,大多数消费者完全不知道这些细节变化。

另一个突出问题是米氏西餐厅的定位不准确。

米歇尔反复强调的“欧陆味道”对于中国食客来说是一个陌生而模糊的概念。 凡凡提到,大家都会知道什么是法国品味、什么是意大利品味,但在缺乏消费者教育的情况下,没有人知道什么是欧陆品味。 “就像有些餐厅提供欧陆式早餐一样,这也是一个非常模糊的词,人们不知道你想通过这个词表达什么。”

2016年,米其林榜单进入上海,多家高端中餐厅上榜,进一步压缩了中高端西餐厅的生存空间。

“以前很多西餐厅或者西餐厨师都有一些国际奖项和排名的背景,人们会觉得去这样的地方参加宴会、周年纪念是一件非常荣幸的事。但自从米其林开始推荐中餐厅之后,很多当地的客人会选择在高档中餐厅办宴会,既省面子,又吃得舒服,何乐而不为呢?

其中,受影响最严重的是以米氏西餐厅为代表的中等价位(500-600元/人)西餐厅。 也就是说,它并没有贵到“值得在周年纪念日专程去参观”的程度,也不在普通人的日常消费范围之内。

2020年至2021年,米氏西餐厅连续两年亏损,这在之前从未发生过。 这让米歇尔认识到一个悲伤但却确凿的事实:米氏西餐厅曾经是东西方文化交汇的地方,但现在上海不再需要它了。

“大型中餐馆在上海仍然可行,但人们不再需要像米家这样的大型西餐厅。”

二月,高级食客纷纷前来送别米氏西餐厅。

凡凡也同意Michelle的观点,高级餐饮在上海仍然有很大的市场,但小型高端西餐厅在经营上面临的压力会小很多,遇到问题时更容易调整和掉头。

2021年11月的一个下午,米歇尔在会议室向几位管理人员宣布了她的决定——餐厅将于次年2月15日正式停业。 柳霞影是在场唯一提前知道这个消息的人,但看着旁边哭着的同事,她心里还是很不舒服。

几周后就将满 65 岁的米歇尔对未来有一些模糊的计划,但她确信的一件事是,她再也不会全职经营一家餐厅。

采访&写作:阿旭

人物摄影:贾锐